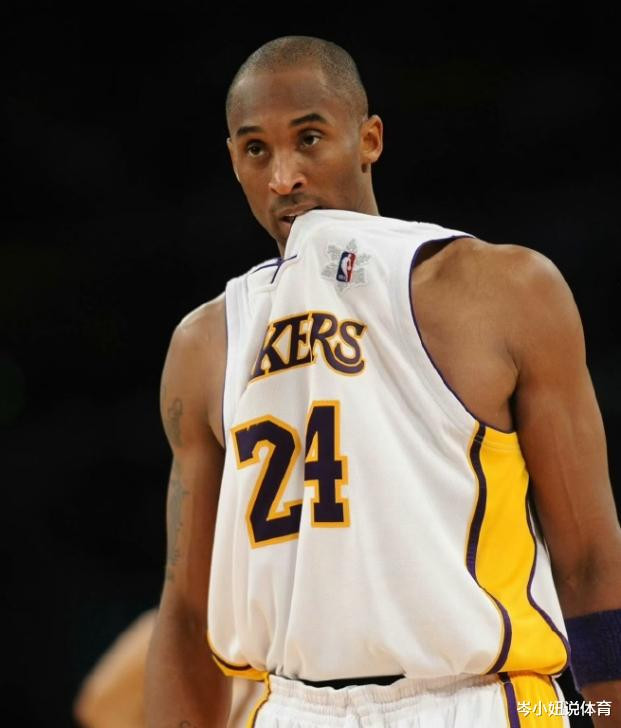

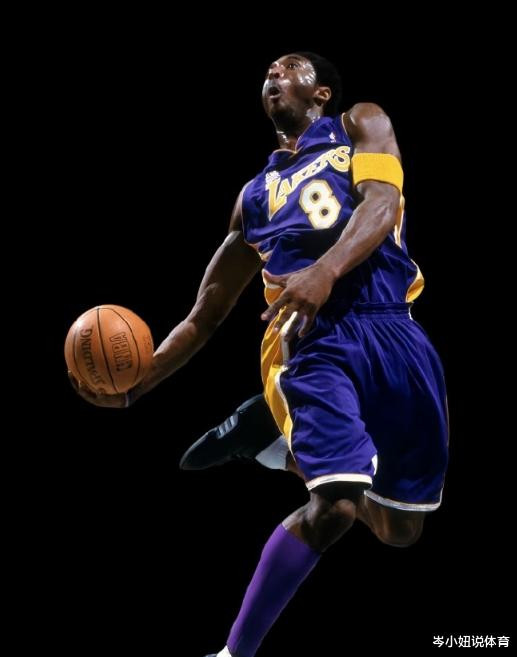

北京时间7月8日,跟腱断裂,这个看似简单的医学名词,却成为无数职业运动员职业生涯的“滑铁卢”。在NBA的历史长河中,跟腱断裂几乎等同于“巅峰终结者”,即便是科比·布莱恩特这样的传奇巨星,也未能逃脱这一魔咒。2013年4月13日,湖人队对阵勇士队的比赛中,科比在一次突破中倒地,随后被确诊为左脚跟腱完全断裂。那一刻,不仅是一个赛季的终结,更是一个时代的转折点。

科比的跟腱断裂并非孤例。在他之前,有“人类电影精华”多米尼克·威尔金斯,在他之后,有凯文·杜兰特、德马库斯·考辛斯等一众球星。然而,这些球员在伤愈复出后的表现,无一例外地出现了显著下滑。科比在复出后的三个赛季里,场均得分从27.3分骤降至17.6分,投篮命中率也从46.3%跌至35.8%。尽管他依然能够贡献精彩的瞬间,但那个无所不能的“黑曼巴”已经不复存在。

为什么跟腱断裂对运动员的影响如此巨大?从医学角度来看,跟腱是人体最粗壮的肌腱之一,负责连接小腿肌肉和跟骨,是跑跳、急停、变向等动作的核心发力点。一旦断裂,即便通过手术修复,其弹性和强度也难以恢复到原始状态。美国运动医学专家詹姆斯·安德鲁斯曾指出:“跟腱断裂后的康复不仅是时间问题,更是功能性问题。运动员的爆发力和敏捷性会永久性受损。”

除了生理层面的损伤,心理层面的阴影同样不可忽视。科比在纪录片《Muse》中坦言,复出后最痛苦的不是身体的不适,而是“无法信任自己的身体”。这种心理障碍导致他在比赛中变得犹豫,原本犀利的突破和干拔跳投失去了往日的果断。心理学家将这种现象称为“运动创伤后应激障碍”(PTSI),它会让运动员在无意识中规避高风险动作,从而影响技术发挥。

相比之下,威尔金斯被称为“跟腱断裂后唯一重返巅峰的球员”。他在1992年受伤后,复出赛季场均仍能贡献29.9分,甚至比受伤前还高出1.4分。但这一案例的特殊性在于:威尔金斯的打法更依赖垂直弹跳而非横向移动,且当时他年仅32岁,身体恢复能力较强。即便如此,他的职业生涯也在两年后戛然而止——年龄和累积损伤最终战胜了医学奇迹。

现代医学的进步是否改变了这一局面?2019年杜兰特在总决赛中遭遇跟腱断裂后,篮网队为其配备了包括干细胞治疗、高压氧舱在内的尖端康复手段。复出后的杜兰特依然能场均贡献26.9分,但仔细观察会发现:他的突破频率减少23%,更多依靠身高优势进行跳投。医学期刊《Sports Health》的研究显示,NBA球员跟腱断裂后平均出场时间下降31.7%,PER(效率值)降低19.2%。所谓“医学突破”,更多是延缓而非逆转衰退。

从运动生物力学角度分析,跟腱断裂对篮球运动员的影响具有特异性。篮球运动要求频繁的急停急起、变向和垂直起跳,这些动作对跟腱的瞬时负荷可达体重的8-10倍。加州大学旧金山分校的跟踪研究表明,术后跟腱的胶原纤维排列始终无法恢复原生结构的规则性,导致能量传递效率下降15%-20%。这正是为什么科比在复出后难以完成标志性的后仰跳投——动作链中最脆弱的环节已被永久削弱。

职业体育的残酷性在此显露无遗。球队管理层对跟腱断裂球员的态度往往急转直下。考辛斯在2018年受伤后,尽管主动降薪加盟勇士,但再未获得长期合同。NBA历史数据显示,跟腱断裂球员的平均职业生涯长度会缩短4.2年。湖人队随队记者拉蒙娜·谢尔本透露:“科比在2014年曾要求管理层交易来争冠拼图,但球队已开始规划后科比时代的重建。”商业联盟的理性计算,让英雄迟暮更显悲凉。

文化符号的崩塌或许比数据滑坡更令人唏嘘。科比不仅是运动员,更是一种精神图腾。他的“曼巴精神”强调超越极限,但身体却诚实地划定了边界。这种矛盾在纪录片《最后一季》中展现得淋漓尽致:他会在凌晨四点继续训练,却不得不在背靠背比赛中轮休。运动员终要面对的现实是:意志可以延缓衰退,但不能改写生物学规律。

时至今日,预防跟腱损伤已成为NBA球队的重要课题。勇士队引入的“负荷管理系统”通过可穿戴设备实时监测肌腱应力,马刺队则开发了针对老将的“微周期训练法”。但所有这些,对于已经历断裂的球员而言都为时已晚。当我们回顾科比最后一场60分的谢幕演出时,那更像是一场精心设计的告别仪式——用最后的火焰照亮不可逆的坠落。

跟腱断裂像一道无情的分水岭,将运动员的职业生涯划分为“之前”和“之后”。它提醒着人们:即使是最顶级的运动员,在人体机能面前也终将败下阵来。科比用他的坚持重新定义了“巅峰”的内涵——不是数据的延续,而是精神的永存。当他在2016年退役时,留下的不仅是33643分的总得分,更是一个关于人类如何面对极限的永恒命题。

牛策略-牛策略官网-配资网上配资-股票杠杆配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:网上配资网站现年32岁的迪奥是塞内加尔人

- 下一篇:没有了